खंड क: जीव विज्ञान

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक सरल स्थायी ऊतक है?

A) जाइलम

B) फ्लोएम

C) पैरेन्काइमा

D) कैम्बियम

उत्तर: C) पैरेन्काइमा

व्याख्या: पैरेन्काइमा पौधों में सबसे सरल और सबसे आम स्थायी ऊतक है, जो भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और भराव का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक हैं, जबकि कैम्बियम एक विभज्योतक ऊतक है।

प्रश्न 2: कृषि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं?

A) कृषि

B) मिश्रित फसल

C) पशुपालन

D) बागवानी

उत्तर: C) पशुपालन

व्याख्या: पशुपालन (Animal Husbandry) पशुधन के प्रजनन, पालन-पोषण और प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार शामिल है।

प्रश्न 3: घास में पर्वसंधियों को लंबा करने में किस प्रकार का विभज्योतक मदद करता है?

A) शीर्षस्थ विभज्योतक

B) अन्तर्विष्ट विभज्योतक

C) पार्श्व विभज्योतक

D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: B) अन्तर्विष्ट विभज्योतक

व्याख्या: अन्तर्विष्ट विभज्योतक (Intercalary meristem) पर्वसंधियों के आधार पर या पत्ती के आधार पर मौजूद होता है और घास जैसे पौधों में पर्वसंधियों को लंबा करने और पत्तियों के विकास में मदद करता है। शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, और पार्श्व विभज्योतक मोटाई में वृद्धि के लिए होता है।

प्रश्न 4: जाइलम का मुख्य कार्य है:

A) भोजन का संवहन

B) जल और खनिजों का संवहन

C) प्रकाश संश्लेषण

D) स्त्रावण

उत्तर: B) जल और खनिजों का संवहन

व्याख्या: जाइलम पौधों में एक जटिल ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है।

प्रश्न 5: विसरण है:

A) झिल्ली के आर-पार जल की गति

B) अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति

C) अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति

D) कोशिका विभाजन

उत्तर: B) अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति

व्याख्या: विसरण (Diffusion) वह प्रक्रिया है जिसमें अणु अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक गति करते हैं जब तक कि सांद्रता बराबर न हो जाए। झिल्ली के आर-पार जल की गति परासरण (Osmosis) कहलाती है।

प्रश्न 6: मिश्रित मत्स्य संवर्धन है:

A) केवल एक प्रकार की मछली का पालन

B) 5-6 प्रजातियों की मछलियों का एक साथ पालन

C) मिश्रित टैंकों में मछलियों का पालन

D) सजावटी मछलियों का पालन

उत्तर: B) 5-6 प्रजातियों की मछलियों का एक साथ पालन

व्याख्या: मिश्रित मत्स्य संवर्धन (Composite fish culture) एक ही जल निकाय में 5-6 विभिन्न प्रकार की मछलियों को एक साथ पालने की एक प्रणाली है, जो भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना विभिन्न पारिस्थितिक निचोड़ों का उपयोग करती हैं।

प्रश्न 7: खाद उर्वरक से बेहतर है क्योंकि:

A) यह सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है

B) यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है

C) इसे अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती

D) यह कीटों को मारती है

उत्तर: B) यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है

व्याख्या: खाद (Manure) मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ता है, जिससे मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और वातन में सुधार होता है, साथ ही धीरे-धीरे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। उर्वरक (Fertilizers) पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं लेकिन मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार नहीं करते हैं।

प्रश्न 8: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं – अभिकथन (A) और कारण (R)। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए:

अभिकथन (A): कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होती है।

कारण (R): कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है।

A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

B. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

C. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

D. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: D. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

व्याख्या: अभिकथन (A) असत्य है क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। कारण (R) सत्य है क्योंकि कोशिका भित्ति वास्तव में पादप कोशिकाओं को कठोरता, संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रश्न 9: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

A. “कोशिका की आत्मघाती थैली” कहलाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है?

अथवा

B. माइटोकॉन्ड्रिया को “कोशिका का पावरहाउस” क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

A. लाइसोसोम को “कोशिका की आत्मघाती थैली” (suicidal bags of the cell) कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है।

अथवा

B. माइटोकॉन्ड्रिया को “कोशिका का पावरहाउस” (powerhouse of the cell) कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन अणुओं से ऊर्जा को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) के रूप में संश्लेषित करता है, जो कोशिका की विभिन्न गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है।

प्रश्न 10:

(i) फसल किस्मों में सुधार किन कारकों के कारण होता है? (कोई दो)

(ii) मिश्रित फसल और अंतराफसलीकरण के बीच मूल अंतर क्या है?

उत्तर:

(i) फसल किस्मों में सुधार के कारक (कोई दो):

उच्च उपज: प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करना।

जैविक और अजैविक प्रतिरोध: रोगों, कीटों, सूखे, बाढ़, लवणता और अत्यधिक गर्मी/ठंड जैसे तनावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना।

परिपक्वता अवधि में कमी: फसल के जल्दी पकने से किसान प्रति वर्ष अधिक फसलें उगा सकते हैं और आर्थिक लाभ बढ़ा सकते हैं।

व्यापक अनुकूलता: विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलों की वृद्धि और उत्पादन क्षमता में सुधार।

वांछनीय कृषि विशेषताएँ: उदाहरण के लिए, चारा फसलों में लंबी और सघन शाखन (branching) या अनाज फसलों में बौनेपन की विशेषता, जिससे पोषक तत्वों का अधिक कुशल उपयोग हो सके।

(ii) मिश्रित फसल और अंतराफसलीकरण के बीच मूल अंतर:

मिश्रित फसल (Mixed Cropping): इसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, लेकिन उनके बीजों को आपस में मिलाकर बोया जाता है। इसमें फसलों के बीच कोई निश्चित पैटर्न या पंक्ति व्यवस्था नहीं होती है। उदाहरण: गेहूँ + चना, गेहूँ + सरसों।

अंतराफसलीकरण (Intercropping): इसमें दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाई जाती हैं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में। फसलों को अलग-अलग पंक्तियों में बोया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो और कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। उदाहरण: मक्का + लोबिया, सोयाबीन + मक्का।

प्रश्न 11: व्याख्या कीजिए कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है।

उत्तर:

कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई (Structural and Functional Unit of Life) कहा जाता है क्योंकि:

संरचनात्मक इकाई (Structural Unit): सभी जीवित जीव, चाहे वे छोटे बैक्टीरिया हों या बड़े पेड़, कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएँ ईंटों की तरह होती हैं जो एक इमारत बनाती हैं। जैसे एक इमारत ईंटों के बिना नहीं बन सकती, वैसे ही कोई भी जीव कोशिकाओं के बिना नहीं बन सकता। कोशिकाएँ मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं, जो एक पूर्ण जीव का निर्माण करती है।

क्रियात्मक इकाई (Functional Unit): जीवन की सभी महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएँ और कार्य (जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन) कोशिकाओं के भीतर ही होते हैं। प्रत्येक कोशिका अपने स्वयं के जीवन को बनाए रखने और विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए, मांसपेशियों की कोशिकाएँ सिकुड़ती और शिथिल होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएँ संदेश भेजती हैं, और रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं।

संक्षेप में, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है और सभी जैविक कार्य कर सकती है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है।

प्रश्न 12:

(i) हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां क्यों कहा जाता है?

(ii) एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से चल नहीं पाया। किस प्रकार के मांसपेशी ऊतक में चोट लगी थी?

(iii) रिया ने एक गर्म तवे को छुआ और तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इस त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ऊतक का नाम बताइए।

उत्तर:

(i) हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां क्यों कहा जाता है?

हृदय की मांसपेशियां (Cardiac muscles) अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं क्योंकि उनकी गतिविधि हमारी इच्छा या चेतन नियंत्रण में नहीं होती है। हृदय अपने आप धड़कता रहता है, बिना हमें इसके बारे में सोचना पड़ता है।

(ii) एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से चल नहीं पाया। किस प्रकार के मांसपेशी ऊतक में चोट लगी थी?

छात्र के पैर में ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक (Voluntary muscle tissue) या कंकाल की मांसपेशियों (Skeletal muscles) में चोट लगी थी। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं और चलने-फिरने जैसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं।

(iii) रिया ने एक गर्म तवे को छुआ और तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इस त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ऊतक का नाम बताइए।

इस त्वरित प्रतिक्रिया (reflex action) के लिए तंत्रिका ऊतक (Nervous tissue) जिम्मेदार है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेशों का संवहन करता है, जिससे इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करना संभव होता है।

प्रश्न 13: गर्मियों में पेड़ों की छाल की बाहरी सतह खुरदरी हो जाती है और कभी-कभी दरारें पड़ जाती हैं। हम यह भी देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में, कैक्टस के पौधे अत्यधिक गर्मी में भी अधिक पानी नहीं खोते हैं।

A. पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक का नाम बताइए।

B. कौन-सा रसायन कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद्य बनाता है?

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

C. कौन सा ऊतक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है?

अथवा

D. रक्षी कोशिकाएँ पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर:

A. पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक का नाम:

कॉर्क (Cork) या फेलम (Phellem)

B. कौन-सा रसायन कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद्य बनाता है?

सुबेरिन (Suberin)

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

C. कौन सा ऊतक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है?

कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकने वाला ऊतक एपिडर्मिस (Epidermis) है, जो मोटी क्यूटिकल (cuticle) से ढका होता है। इस मोटी क्यूटिकल में मोम जैसे पदार्थ होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं।

अथवा

D. रक्षी कोशिकाएँ पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

रक्षी कोशिकाएँ (Guard cells) पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा (stomata) के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। स्टोमेटा के खुलने से गैसीय विनिमय (कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश, ऑक्सीजन का निष्कासन) और वाष्पोत्सर्जन (पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना) होता है। रक्षी कोशिकाएँ पानी की कमी को नियंत्रित करके और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश को सुनिश्चित करके पौधे के जल संतुलन और गैसीय विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रश्न 14: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

A. (i) संरचना और कार्यों के संदर्भ में खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(ii) प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच दो अंतर लिखिए।

(iii) पैकेजिंग और स्राव के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम बताइए।

अथवा

B. (i) प्लास्टिड क्या हैं? उनके प्रकारों के नाम बताइए और उदाहरण सहित उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए।

(ii) प्लाज्मा झिल्ली को वरणात्मक रूप से पारगम्य क्यों कहा जाता है?

(iii) रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर:

A.

(i) खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका (RER) और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका (SER) में अंतर:

| विशेषता | खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका (RER) | चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका (SER) |

| संरचना | इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए खुरदरी दिखती है। | इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखती है। |

| कार्य | प्रोटीन संश्लेषण और उनका परिवहन करती है। | लिपिड संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण और विषहरण करती है। |

(ii) प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच दो अंतर:

| विशेषता | प्रोकैरियोटिक कोशिका | यूकैरियोटिक कोशिका |

| केंद्रक | सुविकसित केंद्रक नहीं होता, आनुवंशिक सामग्री कोशिकाद्रव्य में बिखरी होती है (न्यूक्लियॉइड)। | सुविकसित केंद्रक होता है, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। |

| कोशिकांग | झिल्ली-बद्ध कोशिकांग (जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी उपकरण) अनुपस्थित होते हैं। | झिल्ली-बद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। |

| आकार | आमतौर पर छोटे (1-10 µm) | आमतौर पर बड़े (10-100 µm) |

| उदाहरण | बैक्टीरिया, नीले-हरे शैवाल | पादप कोशिकाएँ, जंतु कोशिकाएँ, कवक |

(iii) पैकेजिंग और स्राव के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम:

गॉल्जी उपकरण (Golgi apparatus) या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स (Golgi complex)।

अथवा

B.

(i) प्लास्टिड क्या हैं? उनके प्रकारों के नाम बताइए और उदाहरण सहित उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए।

प्लास्टिड (Plastids): ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले बड़े, झिल्ली-बद्ध कोशिकांग हैं जो भोजन के निर्माण और भंडारण में शामिल होते हैं।

प्रकार और कार्य:

क्लोरोप्लास्ट (Chloroplasts): इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है।

कार्य: प्रकाश संश्लेषण करना, यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन (ग्लूकोज) बनाना।

उदाहरण: पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं।

क्रोमोप्लास्ट (Chromoplasts): इनमें लाल, नारंगी या पीले रंग के वर्णक (जैसे कैरोटीनॉयड) होते हैं।

कार्य: फूलों और फलों को रंग प्रदान करना, जो परागणकर्ताओं और बीज फैलाने वालों को आकर्षित करते हैं।

उदाहरण: टमाटर का लाल रंग, गाजर का नारंगी रंग, फूलों के रंग।

ल्यूकोप्लास्ट (Leucoplasts): ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं।

कार्य: भोजन (जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन) का भंडारण करना।

उदाहरण: आलू के कंदों में स्टार्च जमा करने वाले अमाइलोप्लास्ट (amyloplasts) पाए जाते हैं।

(ii) प्लाज्मा झिल्ली को वरणात्मक रूप से पारगम्य क्यों कहा जाता है?

प्लाज्मा झिल्ली (Plasma membrane) को वरणात्मक रूप से पारगम्य (selectively permeable) कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोकती है। यह कोशिका और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह केवल आवश्यक अणुओं को ही गुजरने देती है और हानिकारक या अनावश्यक अणुओं को प्रवेश करने से रोकती है।

(iii) रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है?

रिक्तिका (Vacuole) का मुख्य कार्य कोशिकाओं में पानी, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों का भंडारण करना है। पादप कोशिकाओं में, यह कोशिका को स्फीति (turgidity) प्रदान करके उसे कठोर बनाए रखने में भी मदद करती है और कोशिका के आयतन का अधिकांश भाग घेर सकती है। जंतु कोशिकाओं में, रिक्तिकाएँ आमतौर पर छोटी और संख्या में अधिक होती हैं, और विभिन्न कार्यों में शामिल हो सकती हैं।

खंड ख: रसायन विज्ञान

प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन – सा पदार्थ नहीं है?

A) वायु

B) खुशी

C) जल

D) रेत

उत्तर: B) खुशी

व्याख्या: पदार्थ वह होता है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। वायु, जल और रेत तीनों पदार्थ हैं। खुशी एक भावना है, न कि कोई भौतिक पदार्थ।

प्रश्न 16: मिश्र धातुओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

A) यौगिक

B) मिश्रण

C) तत्व

D) शुद्ध पदार्थ

उत्तर: B) मिश्रण

व्याख्या: मिश्र धातु (Alloy) दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण: पीतल (तांबा और जस्ता का मिश्रण)।

प्रश्न 17: अंतरकणीय रिक्त स्थान अधिकतम होते है, वे हैं:

A) ठोस

B) द्रव

C) गैसें

D) प्लाज्मा

उत्तर: C) गैसें

व्याख्या: गैसों में कणों के बीच अंतरकणीय रिक्त स्थान (interparticle spaces) अधिकतम होते हैं, क्योंकि कण बहुत दूर-दूर होते हैं और एक-दूसरे से कमजोर बलों से बंधे होते हैं। ठोसों में ये सबसे कम होते हैं, और द्रवों में ठोसों से अधिक लेकिन गैसों से कम होते हैं।

प्रश्न 18: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं – अभिकथन (A) और कारण (R)। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए:

अभिकथन (A): उच्च तापमान पर, एक संतृप्त विलयन असंतृप्त हो सकता है।

कारण (R): अधिकांश ठोस विलेय की घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ती है।

A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

B. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

C. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

D. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है। एक संतृप्त विलयन (saturated solution) वह होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। जब तापमान बढ़ाया जाता है, तो विलेय की घुलनशीलता बढ़ जाती है (जैसा कि कारण R में बताया गया है), जिससे उस संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सकता है, इस प्रकार वह असंतृप्त (unsaturated) हो जाता है। कारण (R) भी सत्य है और अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

प्रश्न 19: ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है जबकि गैसों का नहीं?

उत्तर:

ठोसों का आकार निश्चित होता है क्योंकि:

ठोसों में कण (अणु, परमाणु या आयन) एक-दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक निश्चित, व्यवस्थित पैटर्न में कसकर पैक होते हैं।

इन कणों के बीच आकर्षण बल (intermolecular forces) बहुत मजबूत होते हैं, जो उन्हें एक निश्चित स्थिति में बनाए रखते हैं।

कण केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते।

इसकी वजह से ठोसों का एक निश्चित आयतन और एक निश्चित, कठोर आकार होता है।

गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि:

गैसों में कण एक-दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होते हैं।

कण पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और सभी दिशाओं में तेज़ी से और अनियमित रूप से गति करते हैं।

कणों के बीच विशाल रिक्त स्थान होते हैं।

इसलिए, गैसों का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है और वे जिस भी पात्र में रखी जाती हैं, उसी का आकार और आयतन ले लेती हैं।

प्रश्न 20: एक शिक्षक ने लोहे के बुरादे और गंधक के चूर्ण को मिलाया। यह मिश्रण है या यौगिक? आप घटकों को कैसे अलग करेंगे?

उत्तर:

यह मिश्रण (Mixture) है।

घटकों को अलग करने का तरीका:

लोहे के बुरादे (iron filings) और गंधक (sulphur) के चूर्ण के मिश्रण को चुंबकत्व (magnetism) की विधि का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। लोहे का बुरादा एक चुंबकीय पदार्थ है, जबकि गंधक अचुंबकीय है। जब मिश्रण के ऊपर एक चुंबक घुमाया जाता है, तो लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं और इस प्रकार गंधक से अलग हो जाते हैं।

प्रश्न 21: वातयुक्त पेय की एक बोतल खोली गई। गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए। इस विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। क्या यह समांगी है या विषमांगी?

उत्तर:

विलेय (Solute): कार्बन डाइऑक्साइड गैस (जो बोतल खोलने पर बाहर निकलती है)

विलायक (Solvent): जल (पानी)

यह समांगी विलयन (Homogeneous solution) है।

व्याख्या: वातयुक्त पेय (जैसे सोडा) में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में उच्च दबाव में घुली होती है। जब बोतल खोली जाती है, तो दबाव कम हो जाता है, और घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। घुलने की अवस्था में, गैस पानी में समान रूप से वितरित होती है, इसलिए यह एक समांगी विलयन है।

प्रश्न 22: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए ।

A. (i) जब प्रकाश की किरण दूध से होकर गुजरती है, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है?

(ii) देखे गए प्रभाव का नाम बताइए।

(iii) दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का नाम बताइए।

अथवा

B. (i) एक छात्र ने चाक के चूर्ण को पानी में हिलाया। कुछ देर बाद, कण नीचे बैठ गए। इस मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए।

(ii) क्या इसे छानने की क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है?

(iii) इस प्रकार के मिश्रण का एक और उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

A.

(i) दूध किस प्रकार का मिश्रण है?

दूध एक कोलाइडल विलयन (Colloidal solution) है।

(ii) देखे गए प्रभाव का नाम बताइए।

टिंडल प्रभाव (Tyndall effect)।

(iii) दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का नाम बताइए।

परिक्षिप्त प्रावस्था (Dispersed phase): वसा (Fat) और प्रोटीन (Protein) के कण।

परिक्षेपण माध्यम (Dispersion medium): जल (Water)।

अथवा

B.

(i) इस मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए।

यह एक निलंबन (Suspension) है।

(ii) क्या इसे छानने की क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है?

हाँ, इसे छानने की क्रिया (filtration) द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि कण बड़े होते हैं और फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते।

(iii) इस प्रकार के मिश्रण का एक और उदाहरण दीजिए।

रेत और पानी का मिश्रण, मिट्टी और पानी का मिश्रण, पेंट।

प्रश्न 23:

(i) तत्वों और यौगिकों में एक अंतर बताइए।

(ii) भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन?

(iii) तापमान का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

(i) तत्वों और यौगिकों में एक अंतर:

तत्व (Element): यह पदार्थ का सबसे सरल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। उदाहरण: ऑक्सीजन (O), लोहा (Fe), हाइड्रोजन (H)।

यौगिक (Compound): यह दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से एक निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण: जल (H₂O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)।

(ii) भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन?

भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change) है।

व्याख्या: खाना पकाने के दौरान, भोजन के घटकों में रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। इसके परिणामस्वरूप भोजन के रंग, स्वाद, गंध और बनावट में स्थायी परिवर्तन आते हैं, और इसे अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं किया जा सकता है।

(iii) तापमान का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सामान्यतः, ठोस पदार्थों की द्रवों में विलेयता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर, विलायक के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे विलेय के कणों को अधिक प्रभावी ढंग से अलग कर पाते हैं और उन्हें घोल पाते हैं।

हालांकि, गैसों की द्रवों में विलेयता तापमान बढ़ने पर घटती है। उच्च तापमान पर, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वे विलायक से बाहर निकलकर गैसीय अवस्था में वापस आ जाते हैं।

प्रश्न 24: गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के फर्श पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं। कुछ समय बाद, फर्श ठंडा हो जाता है।

A. इस ठंडक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है?

B. दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण दीजिए।

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

C. इस घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

D. हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं?

निश्चित रूप से, चलिए खंड ख के बाकी प्रश्नों और फिर खंड ग को जारी रखते हैं।

खंड ख (जारी)

प्रश्न 24 (जारी): गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के फर्श पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं। कुछ समय बाद, फर्श ठंडा हो जाता है।

A. इस ठंडक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है?

B. दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण दीजिए।

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

C. इस घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

D. हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं?

उत्तर:

A. इस ठंडक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है?

वाष्पीकरण (Evaporation)

B. दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण दीजिए।

जब हम हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होती है क्योंकि ये तरल पदार्थ हमारी हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं।

गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा होना।

पसीना आने पर शरीर को ठंडक महसूस होना।

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

C. इस घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए।

वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं:

सतह का क्षेत्रफल (Surface Area): सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। (जैसे कपड़े सुखाने के लिए फैलाए जाते हैं)।

तापमान (Temperature): तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। (जैसे गर्म दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं)।

आर्द्रता (Humidity): आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। (जैसे शुष्क मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं)।

वायु की गति (Wind Speed): वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। (जैसे हवा चलने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं)।

अथवा

D. हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं?

हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि:

पसीना सोखना (Absorbency): सूती कपड़े पसीने को अच्छी तरह सोख लेते हैं।

वाष्पीकरण (Evaporation): पसीना सोखने के बाद, यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा (latent heat) निकलती है और हमें ठंडक महसूस होती है।

हवादार (Breathable): सूती कपड़े हवा को आसानी से आर-पार जाने देते हैं, जिससे शरीर को हवा मिलती रहती है और पसीना सूखता रहता है।

प्रश्न 25: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए ।

A. (i). जब कपूर को खुले बर्तन में रखा जाता है, तो उसकी मात्रा दिन-प्रतिदिन घटती जाती है और कोई अवशेष नहीं बचता। इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है?

(ii) बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है?

(iii) निम्नलिखित तापमानों को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें-

(a) 75°C (b) 200°C

अथवा

B. (i) ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक क्यों होती है?

(ii) 0°C और 100°C पर जल की भौतिक अवस्था क्या है?

(iii) किससे अधिक तीव्र जलन होती है- उबलता पानी या भाप?

उत्तर:

A.

(i). जब कपूर को खुले बर्तन में रखा जाता है, तो उसकी मात्रा दिन-प्रतिदिन घटती जाती है और कोई अवशेष नहीं बचता। इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है?

इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन (Sublimation) कहते हैं। इसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है, बिना तरल अवस्था में आए।

(ii) बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है?

बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर रहता है क्योंकि यह ऊष्मा बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में उपयोग होती है ताकि वे ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल सकें। इस ऊष्मा को गुप्त संगलन ऊष्मा (Latent Heat of Fusion) कहा जाता है। यह ऊष्मा तापमान को नहीं बढ़ाती बल्कि पदार्थ की अवस्था बदलने में मदद करती है।

(iii) निम्नलिखित तापमानों को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें-

केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ते हैं (अक्सर गणना में सुविधा के लिए 273 का उपयोग किया जाता है)।

(a) 75°C = 75 + 273.15 = 348.15 K (लगभग 348 K)

(b) 200°C = 200 + 273.15 = 473.15 K (लगभग 473 K)

अथवा

B.

(i) ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक क्यों होती है?

गैसों की संपीड्यता (compressibility) ठोसों और द्रवों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान (interparticle spaces) होते हैं। जब दबाव डाला जाता है, तो ये कण एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं, जिससे गैस का आयतन काफी कम हो जाता है। ठोसों और द्रवों में कण पहले से ही बहुत करीब होते हैं, इसलिए उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं और वे आसानी से संपीड़ित नहीं होते।

(ii) 0°C और 100°C पर जल की भौतिक अवस्था क्या है?

0°C पर जल की भौतिक अवस्था: इस तापमान पर जल ठोस (बर्फ) और तरल (पानी) दोनों अवस्थाओं में सह-अस्तित्व में रह सकता है, क्योंकि यह जल का गलनांक (और बर्फ का हिमांक) है।

100°C पर जल की भौतिक अवस्था: इस तापमान पर जल तरल (पानी) और गैसीय (भाप) दोनों अवस्थाओं में सह-अस्तित्व में रह सकता है, क्योंकि यह जल का क्वथनांक है।

(iii) किससे अधिक तीव्र जलन होती है- उबलता पानी या भाप?

भाप (Steam) से अधिक तीव्र जलन होती है।

व्याख्या: 100°C पर भाप में 100°C पर उबलते पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (latent heat of vaporization) होती है, जो उबलते पानी में नहीं होती। जब भाप त्वचा के संपर्क में आती है, तो यह संघनित होकर पानी में बदल जाती है और इस गुप्त ऊष्मा को छोड़ती है, जिससे त्वचा को गंभीर जलन होती है।

खंड ग: भौतिक विज्ञान

प्रश्न 26: एक कार विरामावस्था से शुरू होकर एकसमान त्वरण से गति करती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि समय के साथ समान रूप से बढ़ती है?

A) वेग

B) विस्थापन

C) चाल

D) उपरोक्त सभी

उत्तर: A) वेग

व्याख्या: जब कोई वस्तु विरामावस्था से शुरू होकर एकसमान त्वरण (constant acceleration) से गति करती है, तो उसका वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ता है। विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है (s = ut + 1/2 at²), इसलिए यह समान रूप से नहीं बढ़ता। चाल भी वेग के समान बढ़ती है, लेकिन विकल्प A अधिक सटीक है क्योंकि वेग में दिशा भी शामिल होती है, और एकसमान त्वरण में वेग में नियमित परिवर्तन होता है।

प्रश्न 27: 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 m/s के वेग से गति कर रही है। इसका संवेग है:

A) 2 kg m/s

B) 4 kg m/s

C) 6 kg m/s

D) 8 kg m/s

उत्तर: D) 8 kg m/s

व्याख्या: संवेग (Momentum, p) द्रव्यमान (m) और वेग (v) का गुणनफल होता है (p = m × v)।

यहाँ, द्रव्यमान (m) = 2 kg

वेग (v) = 4 m/s

संवेग (p) = 2 kg × 4 m/s = 8 kg m/s

प्रश्न 28: किस स्थिति में औसत चाल, औसत वेग के बराबर होती है?

A) पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है

B) पिंड प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है

C) पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करता है

D) पिंड परिवर्तनशील चाल से गति करता है

उत्तर: C) पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करता है

व्याख्या: औसत चाल (Average speed) कुल तय की गई दूरी और कुल समय का अनुपात है, जबकि औसत वेग (Average velocity) कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात है। जब कोई पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करता है, तो तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है, और इस स्थिति में औसत चाल और औसत वेग बराबर होते हैं।

प्रश्न 29: निम्नलिखित में से बल का SI मात्रक कौन सा है?

A) पास्कल

B) न्यूटन

C) जूल

D) वाट

उत्तर: B) न्यूटन

व्याख्या: बल (Force) का SI मात्रक न्यूटन (Newton, N) है। पास्कल दाब का, जूल ऊर्जा का, और वाट शक्ति का SI मात्रक है।

प्रश्न 30: जब किसी पिंड पर दो समान और विपरीत बल कार्य करते हैं, तो कुल बल होता है:

A) शून्य

B) बल का दोगुना

C) बल का आधा

D) ऋणात्मक बल

उत्तर: A) शून्य

व्याख्या: जब दो समान और विपरीत बल किसी पिंड पर कार्य करते हैं, तो वे एक-दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, और पिंड पर लगने वाला शुद्ध बल (Net force) शून्य होता है। इसे संतुलित बल (Balanced forces) कहा जाता है।

प्रश्न 31: निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है?

A) गति

B) दूरी

C) वेग

D) पथ की लंबाई

उत्तर: C) वेग

व्याख्या: सदिश राशि (Vector quantity) वह होती है जिसमें परिमाण (magnitude) और दिशा (direction) दोनों होते हैं। वेग (Velocity) में परिमाण (चाल) और दिशा दोनों होते हैं। गति (Speed), दूरी (Distance) और पथ की लंबाई (Path length) अदिश राशियाँ (scalar quantities) हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है।

प्रश्न 32: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं – अभिकथन (A) और कारण (R)। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए:

अभिकथन (A): न्यूटन का दूसरा नियम बल का माप देता है।

कारण (R): बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।

A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

B. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

C. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

D. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

व्याख्या: न्यूटन का दूसरा नियम (F = ma) बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह बल को मापने के लिए एक सूत्र प्रदान करता है। इसलिए, अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन की सही व्याख्या है।

प्रश्न 33: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं – अभिकथन (A) और कारण (R)। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए:

अभिकथन (A): एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से गतिमान पिंड को त्वरित कहा जाता है।

कारण (R): वृत्ताकार गति में, केवल वेग का परिमाण बदलता है।

A. A और कारण R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

B. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

C. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

D. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: C. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति (constant speed) से गतिमान पिंड को त्वरित (accelerated) कहा जाता है क्योंकि उसकी गति की दिशा लगातार बदल रही होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन दिशा में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है।

कारण (R) असत्य है। वृत्ताकार गति में, वेग का परिमाण (चाल) स्थिर रह सकता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा में परिवर्तन का मतलब है कि वेग बदल रहा है, इसलिए त्वरण उत्पन्न होता है।

प्रश्न 34: एक धावक 70 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाता है। तय की गई दूरी और विस्थापन क्या है?

उत्तर:

दिया गया है:

वृत्ताकार पथ की त्रिज्या (r) = 70 मीटर

धावक एक पूरा चक्कर लगाता है।

तय की गई दूरी (Distance travelled):

एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि (circumference) के बराबर होती है।

परिधि (C) = 2πr

C = 2 × (22/7) × 70 मीटर

C = 2 × 22 × 10 मीटर

C = 440 मीटर

इसलिए, तय की गई दूरी = 440 मीटर।विस्थापन (Displacement):

विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी होती है। जब धावक एक पूरा चक्कर लगाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है।

इसलिए, विस्थापन = 0 (शून्य)।

प्रश्न 35: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

A. जब एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो वह आगे की ओर गति करता है। व्याख्या कीजिए।

अथवा

B. 10 N का बल किसी पिंड में 2 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है। इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

A. जब एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो वह आगे की ओर गति करता है। व्याख्या कीजिए।

यह क्रिया न्यूटन के गति के तीसरे नियम (Newton’s Third Law of Motion) पर आधारित है, जिसे “क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम” भी कहा जाता है।

नियम के अनुसार, “प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।”

जब एक तैराक अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है (क्रिया बल), तो पानी तैराक पर एक समान और विपरीत बल आगे की ओर लगाता है (प्रतिक्रिया बल)। यह प्रतिक्रिया बल ही तैराक को आगे की दिशा में गति करने में मदद करता है।

अथवा

B. 10 N का बल किसी पिंड में 2 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है। इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, बल (F) = द्रव्यमान (m) × त्वरण (a)

हमें दिया गया है:

बल (F) = 10 N

त्वरण (a) = 2 m/s²

हमें द्रव्यमान (m) ज्ञात करना है।

सूत्र से: F = m × a

तो, m = F / a

m = 10 N / 2 m/s²

m = 5 kg

इसलिए, पिंड का द्रव्यमान 5 kg है।

प्रश्न 36: एकसमान रेखीय गति और एकसमान वृत्तीय गति में अंतर बताइए। (कोई तीन)

उत्तर:

एकसमान रेखीय गति (Uniform Linear Motion) और एकसमान वृत्तीय गति (Uniform Circular Motion) में अंतर:

| विशेषता | एकसमान रेखीय गति (Uniform Linear Motion) | एकसमान वृत्तीय गति (Uniform Circular Motion) |

| पथ की प्रकृति | वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। | वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है। |

| चाल | स्थिर (constant) रहती है। | स्थिर (constant) रहती है (एकसमान वृत्तीय गति के लिए)। |

| वेग | स्थिर (constant) रहता है, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहते हैं। | परिवर्तनशील (variable) रहता है, क्योंकि चाल स्थिर होने पर भी दिशा लगातार बदलती रहती है। |

| त्वरण | शून्य (zero) होता है (क्योंकि वेग स्थिर है)। | अशून्य (non-zero) होता है (इसे अभिकेन्द्रीय त्वरण कहा जाता है) क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदलती है। |

| बल | कोई शुद्ध बाह्य बल आवश्यक नहीं होता (न्यूटन के पहले नियम के अनुसार)। | एक अभिकेन्द्रीय बल (centripetal force) की आवश्यकता होती है जो केंद्र की ओर लगता है। |

प्रश्न 37: एक क्रिकेटर अपने बल्ले से गेंद को मारता है। गेंद की गति और दिशा तुरंत बदल जाती है।

(i). गति का कौन सा नियम गेंद के वेग में परिवर्तन की व्याख्या करता है? वर्णन कीजिए।

(ii). यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो क्या होता है?

उत्तर:

(i). गति का कौन सा नियम गेंद के वेग में परिवर्तन की व्याख्या करता है? वर्णन कीजिए।

गति का न्यूटन का दूसरा नियम (Newton’s Second Law of Motion) गेंद के वेग में परिवर्तन की व्याख्या करता है।

वर्णन: न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। गणितीय रूप से, इसे

F=maF = maके रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ

FFबल है,

mmवस्तु का द्रव्यमान है, और

aaवस्तु का त्वरण है। जब क्रिकेटर गेंद को बल्ले से मारता है, तो वह गेंद पर एक बल लगाता है। यह बल गेंद के संवेग में एक बड़ा परिवर्तन (अर्थात, उसके वेग के परिमाण और/या दिशा में परिवर्तन) उत्पन्न करता है।

(ii). यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो क्या होता है?

यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम (

F=maF = ma) के अनुसार, गेंद में अधिक त्वरण (greater acceleration) उत्पन्न होगा। परिणामस्वरूप, गेंद का वेग तेज़ी से और अधिक मात्रा में बदलेगा। इसका मतलब है कि गेंद तेज़ गति से आगे बढ़ेगी या उसकी दिशा में परिवर्तन अधिक तीव्र होगा।

प्रश्न 38: कार दुर्घटना में, अचानक रुकने के कारण यात्री आगे की ओर खिसक जाते हैं। आधुनिक कारों में चोटों को कम करने के लिए एयरबैग और सीट बेल्ट होते हैं।

A. गति का कौन सा नियम बताता है कि दुर्घटना में यात्री आगे की ओर क्यों खिसकते हैं?

B. एयरबैग और सीट बेल्ट चोटों को कैसे कम करते हैं?

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

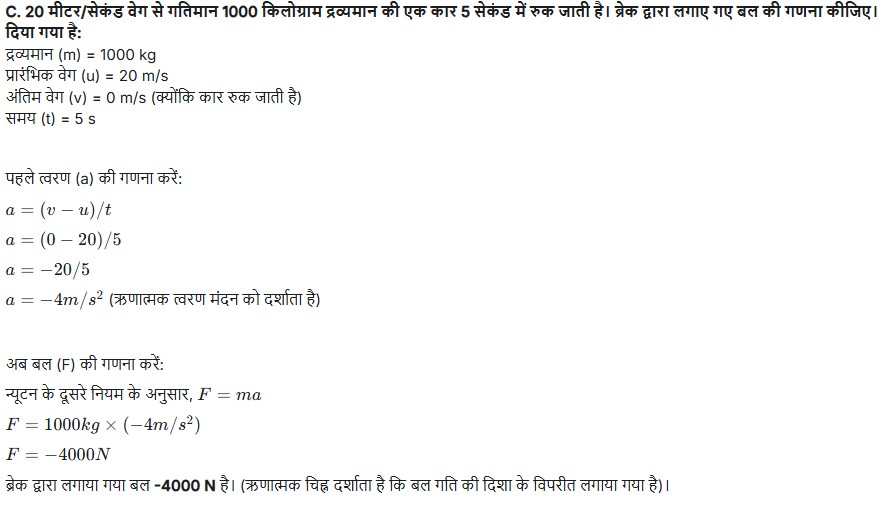

C. 20 मीटर/सेकंड वेग से गतिमान 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 5 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए।

अथवा

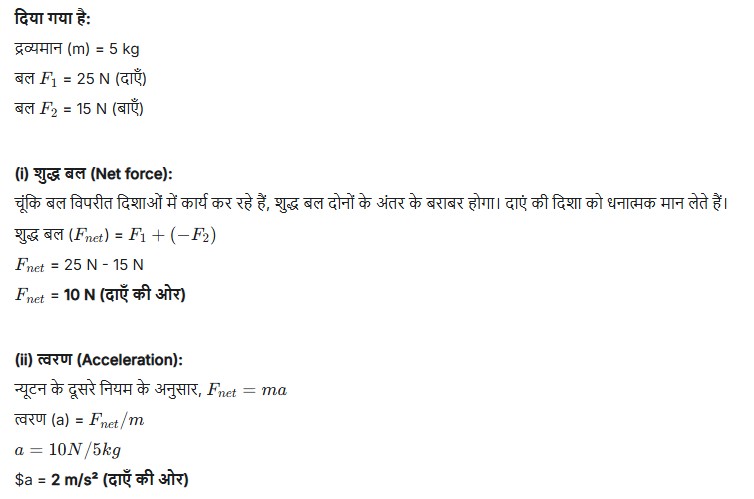

D. 5 किलोग्राम की वस्तु पर 25 न्यूटन (दाएँ) और 15 न्यूटन (बाएँ) के दो विपरीत बल कार्य करते हैं। गणना कीजिए

(i) शुद्ध बल (ii) त्वरण।

उत्तर:

A. गति का कौन सा नियम बताता है कि दुर्घटना में यात्री आगे की ओर क्यों खिसकते हैं?

यह न्यूटन के गति का पहला नियम (First Law of Motion) बताता है, जिसे जड़त्व का नियम (Law of Inertia) भी कहा जाता है। नियम के अनुसार, “एक वस्तु अपनी विरामावस्था या सीधी रेखा में एकसमान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए।” जब कार अचानक रुकती है, तो यात्रियों का शरीर अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की जड़ता के कारण आगे की ओर बढ़ना जारी रखता है।

B. एयरबैग और सीट बेल्ट चोटों को कैसे कम करते हैं?

एयरबैग और सीट बेल्ट चोटों को कम करके दुर्घटना के प्रभाव को कम करते हैं:

सीट बेल्ट (Seat Belts): सीट बेल्ट यात्रियों को अपनी सीटों पर कसकर पकड़कर रखते हैं। जब कार अचानक रुकती है, तो वे यात्रियों को डैशबोर्ड या विंडशील्ड से टकराने से रोकते हैं। वे यात्रियों पर लगने वाले बल के संपर्क समय को भी बढ़ाते हैं, जिससे बल का परिमाण कम हो जाता है (संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है)।

एयरबैग (Airbags): एयरबैग दुर्घटना की स्थिति में बहुत तेज़ी से खुलते हैं और एक कुशन प्रदान करते हैं। वे यात्रियों के शरीर के सामने के क्षेत्र (विशेषकर सिर और छाती) के साथ संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और बल के संपर्क समय को बढ़ाते हैं। इससे बल का परिमाण कम हो जाता है और चोटों की गंभीरता कम हो जाती है।

C या D में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

अथवा

D. 5 किलोग्राम की वस्तु पर 25 न्यूटन (दाएँ) और 15 न्यूटन (बाएँ) के दो विपरीत बल कार्य करते हैं। गणना कीजिए

(i) शुद्ध बल (Net force) (ii) त्वरण (Acceleration)।

प्रश्न 39: A या B में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

A. (i) एक रेलगाड़ी 120 किमी की दूरी 60 किमी/घंटा की गति से और अगले 120 किमी की दूरी 40 किमी/घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए।

(ii) एकसमान और असमान गति में अंतर बताइए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

(iii) वेग-समय ग्राफ के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा मापी गई राशि क्या है?

अथवा

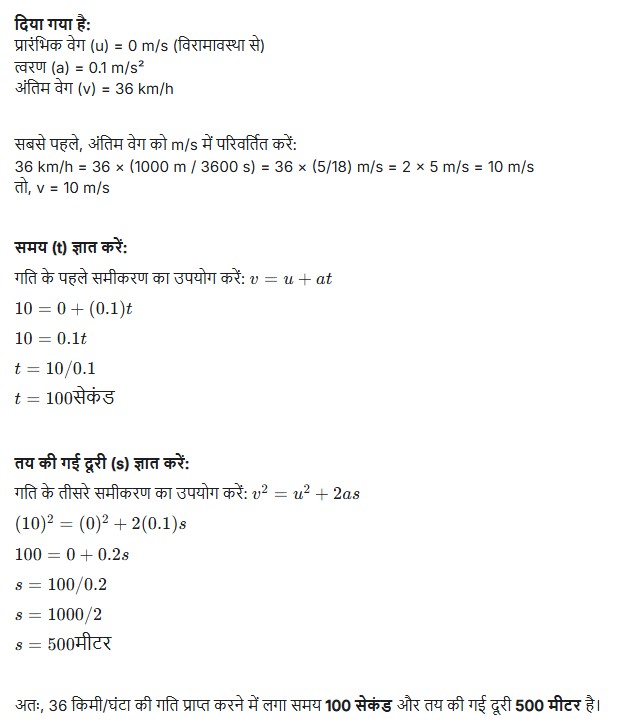

B. (i) बस विरामावस्था से गति शुरू करती है और 0.1 मीटर / सेकंड² के त्वरण से गति करती है। 36 किमी/घंटा की गति प्राप्त करने में लगा समय और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(ii) दूरी-समय ग्राफ पर समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा द्वारा किस प्रकार की गति को दर्शाया जाता है? इस प्रकार की गति को परिभाषित कीजिए।

(iii) ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

A.

(i) एक रेलगाड़ी 120 किमी की दूरी 60 किमी/घंटा की गति से और अगले 120 किमी की दूरी 40 किमी/घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए।

चरण 1: पहले भाग में लगा समय ज्ञात करें

दूरी (d1) = 120 km

गति (s1) = 60 km/h

समय (t1) =d1/s1 = 120 km / 60 km/h = 2 घंटे

चरण 2: दूसरे भाग में लगा समय ज्ञात करें

दूरी (d2) = 120 km

गति (s2) = 40 km/h

समय (t2) =d2/s2 = 120 km / 40 km/h = 3 घंटे

चरण 3: कुल दूरी ज्ञात करें

कुल दूरी (Total distance) =d1 = 120 km + 120 km = 240 km

चरण 4: कुल समय ज्ञात करें

कुल समय (Total time) =t1 = 2 घंटे + 3 घंटे = 5 घंटे

चरण 5: औसत गति ज्ञात करें

औसत गति (Average speed) = कुल दूरी / कुल समय

औसत गति = 240 km / 5 घंटे = 48 km/h

(ii) एकसमान और असमान गति में अंतर बताइए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

| विशेषता | एकसमान गति (Uniform Motion) | असमान गति (Non-Uniform Motion) |

| परिभाषा | वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। | वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। |

| वेग/चाल | स्थिर (constant) रहती है। | परिवर्तनशील (variable) रहती है। |

| त्वरण | शून्य होता है। | अशून्य होता है (या तो गति बढ़ रही हो या घट रही हो)। |

| उदाहरण | सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती हुई कार। | भीड़ वाली सड़क पर चलती हुई कार, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु। |

(iii) वेग-समय ग्राफ के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा मापी गई राशि क्या है?

वेग-समय ग्राफ (Velocity-Time Graph) के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा विस्थापन (Displacement) या तय की गई दूरी (Distance travelled) (यदि वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही हो) मापी जाती है।

अथवा

B.

(i) बस विरामावस्था से गति शुरू करती है और 0.1 मीटर / सेकंड² के त्वरण से गति करती है। 36 किमी/घंटा की गति प्राप्त करने में लगा समय और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(ii) दूरी-समय ग्राफ पर समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा द्वारा किस प्रकार की गति को दर्शाया जाता है? इस प्रकार की गति को परिभाषित कीजिए।

दूरी-समय ग्राफ (Distance-Time Graph) पर समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा द्वारा एकसमान गति (Uniform Motion) को दर्शाया जाता है।

परिभाषा: एकसमान गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो। इस प्रकार की गति में, वस्तु की चाल स्थिर रहती है।

(iii) ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है?

ऋणात्मक त्वरण (Negative acceleration) का तात्पर्य है कि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है। इसे मंदन (Retardation) या अवत्वरण (Deceleration) भी कहते हैं। इसका मतलब है कि त्वरण की दिशा वस्तु के वेग की दिशा के विपरीत है।

उदाहरण के लिए, जब कोई चलती हुई कार ब्रेक लगाकर धीमी हो जाती है या रुक जाती है, तो वह ऋणात्मक त्वरण का अनुभव करती है।