ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Summary)

ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Summary)

यह अध्याय बताता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करना शुरू किया और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भू-राजस्व व्यवस्था में बदलाव लाए।

कंपनी दीवान बनी: 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इससे कंपनी को राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। वे अब एक व्यापारी से शासक बन गए थे।

खेती में सुधार की ज़रूरत और स्थायी बंदोबस्त: कंपनी को लगा कि अर्थव्यवस्था संकट में है और राजस्व बढ़ाने के लिए खेती में सुधार ज़रूरी है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ‘स्थायी बंदोबस्त’ लागू किया। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदार बनाया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मा सौंपा गया। राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी।

स्थायी बंदोबस्त की समस्याएँ:

कंपनी ने राजस्व बहुत ज़्यादा तय किया था, जिससे ज़मींदारों को चुकाने में परेशानी हुई। जो ज़मींदार राजस्व नहीं चुका पाते थे, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी।

ज़मींदारों ने खेती में सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उन्हें लगता था कि वे हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुके हैं।

किसानों पर बहुत ज़्यादा लगान का बोझ था और उन्हें ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। लगान चुकाने के लिए उन्हें महाजनों से कर्ज़ लेना पड़ता था, जिससे वे बेदखल भी हो सकते थे।

महालवारी व्यवस्था: उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में राजस्व व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेज़िडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में 1822 में ‘महालवारी बंदोबस्त’ लागू किया। इसमें गाँव (महाल) को राजस्व इकाई माना गया और गाँव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने का ज़िम्मा सौंपा गया। राजस्व स्थायी नहीं था और इसमें संशोधन की गुंजाइश थी।

मुनरो व्यवस्था (रैयतवारी): दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त की जगह ‘रैयतवारी व्यवस्था’ अपनाई गई। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने इसे विकसित किया। उनका मानना था कि दक्षिण में पारंपरिक ज़मींदार नहीं थे, इसलिए किसानों (रैयतों) से सीधे बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। इसमें किसानों के खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाना था।

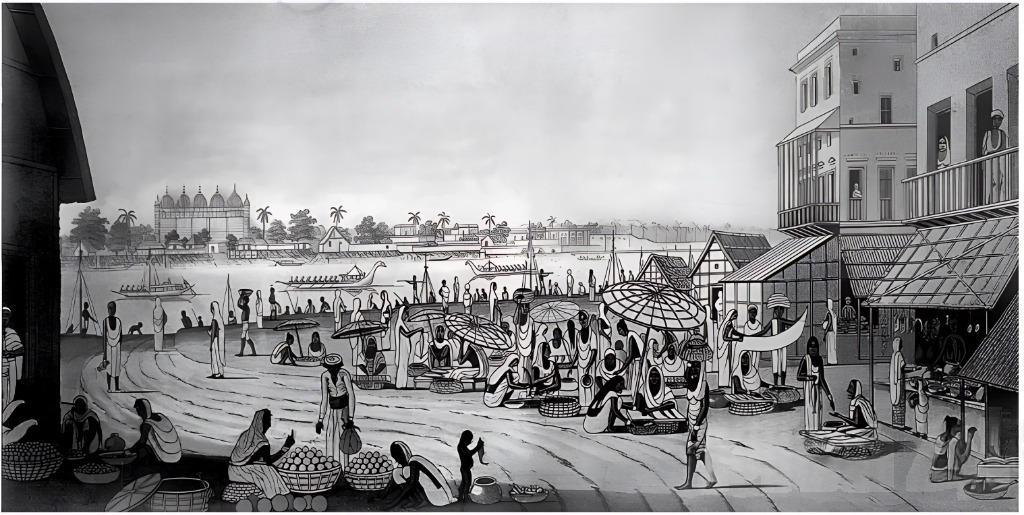

यूरोप के लिए फ़सलें: अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के लिए फ़सलें भी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने अफ़ीम, नील, पटसन, चाय, गन्ना, कपास और चावल जैसी फ़सलों की खेती पर ज़ोर दिया।

नील की खेती: भारत नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। यूरोपीय बाज़ारों में इसकी बहुत माँग थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे:

निज खेती: बाग़ान मालिक अपनी ज़मीन पर नील उगाते थे या किराए पर लेकर मज़दूरों से काम करवाते थे। इसमें हल-बैलों और मज़दूरों की कमी जैसी समस्याएँ थीं।

रैयती खेती: बाग़ान मालिक किसानों (रैयतों) से अनुबंध करते थे। किसान अपनी ज़मीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाते थे, जिसके बदले उन्हें कम ब्याज पर कर्ज़ मिलता था। नील की जड़ें गहरी होती थीं और मिट्टी की उर्वरता कम कर देती थीं, जिससे धान की खेती नहीं हो पाती थी।

नील विद्रोह: मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। उन्होंने बाग़ान मालिकों पर हमला किया और लगान चुकाने से मना कर दिया। उन्हें स्थानीय ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला। ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह के बाद एक और विद्रोह से डर गई थी। एक आयोग बनाया गया जिसने बाग़ान मालिकों को दोषी पाया और कहा कि रैयतों के लिए नील की खेती फायदेमंद नहीं है। इसके बाद रैयत नील की खेती बंद कर सकते थे। इस विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन कम हो गया और बाग़ान मालिक बिहार की ओर चले गए।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. दीवानी से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: दीवानी का अर्थ है राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू-राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया।

2. स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया?

उत्तर: स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था।

3. स्थायी बंदोबस्त की दो मुख्य समस्याएँ बताइए।

उत्तर:

कंपनी ने राजस्व की राशि बहुत ज़्यादा तय कर दी थी, जिससे ज़मींदारों को चुकाने में परेशानी होती थी।

ज़मींदारों ने खेती में सुधार के लिए निवेश नहीं किया, क्योंकि राजस्व स्थायी रूप से तय था और उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता था।

4. महालवारी बंदोबस्त में ‘महाल’ का क्या अर्थ था?

उत्तर: महालवारी बंदोबस्त में ‘महाल’ ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज़ों में एक राजस्व इकाई थी, जो एक गाँव या गाँवों का समूह होती थी।

5. रैयतवारी व्यवस्था किसने विकसित की थी?

उत्तर: रैयतवारी व्यवस्था कैप्टन एलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने विकसित की थी।

6. यूरोप में भारतीय नील की माँग बढ़ने के मुख्य कारण क्या थे?

उत्तर: ब्रिटेन में औद्योगीकरण और कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण कपड़ों की रंगाई की माँग तेज़ी से बढ़ी। वेस्टइंडीज़ और अमेरिका से नील की आपूर्ति बाधित होने के कारण यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय नील की माँग बढ़ गई।

7. नील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर: नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल में हुआ था।

8. निज खेती और रैयती खेती में एक मुख्य अंतर बताइए।

उत्तर: निज खेती में बाग़ान मालिक अपनी ज़मीन पर या किराए पर ज़मीन लेकर मज़दूरों से नील उगाते थे, जबकि रैयती खेती में बाग़ान मालिक किसानों (रैयतों) के साथ अनुबंध करके उनकी अपनी ज़मीन पर नील उगवाते थे।

9. नील की खेती की दो मुख्य समस्याएँ क्या थीं?

उत्तर:

नील की जड़ें बहुत गहरी होती थीं और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं, जिससे धान की खेती नहीं हो पाती थी।

किसानों को नील की बहुत कम कीमत मिलती थी और कर्ज़ों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था।

मध्यम उत्तरीय प्रश्न (Medium Answer Questions)

1. ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद उसके सामने क्या चुनौतियाँ थीं?

उत्तर: दीवान बनने के बाद कंपनी को अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करना था। उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और राजस्व इकट्ठा करने का रास्ता ढूँढ़ना था। कंपनी के सामने यह चुनौती थी कि वह अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आमदनी कैसे जुटाए, और साथ ही अपनी ज़रूरत की चीजें खरीदती-बेचती रहे। उसे उन स्थानीय शासकों को भी शांत रखना था जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था।

2. स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था और उसकी समस्याओं का वर्णन करें।

उत्तर: स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मा सौंपा गया। राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और भविष्य में इसमें इज़ाफ़ा नहीं किया जाना था। कंपनी को उम्मीद थी कि इससे उन्हें नियमित राजस्व मिलेगा और ज़मींदार खेती में सुधार के लिए खर्च करेंगे।

इसकी समस्याएँ थीं:

कंपनी ने राजस्व बहुत ज़्यादा तय किया था, जिससे ज़मींदारों को चुकाने में भारी परेशानी हुई और कई ज़मींदारियाँ नीलाम कर दी गईं।

ज़मींदारों ने खेती में सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती थी।

किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज़्यादा था और उनकी ज़मीन पर अधिकार सुरक्षित नहीं थे, जिससे वे महाजनों के कर्ज़ के जाल में फँस जाते थे।

3. महालवारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न था?

उत्तर:

राजस्व इकाई: स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदार व्यक्तिगत रूप से राजस्व चुकाने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि महालवारी बंदोबस्त में गाँव (महाल) को राजस्व इकाई माना गया और गाँव का मुखिया राजस्व इकट्ठा करता था।

राजस्व की प्रकृति: स्थायी बंदोबस्त में राजस्व स्थायी रूप से तय था, जबकि महालवारी बंदोबस्त में राजस्व स्थायी नहीं था और उसमें समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी।

लक्ष्य: स्थायी बंदोबस्त का लक्ष्य ज़मींदारों को खेती में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना था, जबकि महालवारी बंदोबस्त का लक्ष्य उत्तर भारतीय समाज में गाँव को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में बचाए रखना था।

4. रैयतवारी व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत क्या थे और इसकी क्या समस्याएँ थीं?

उत्तर: रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत यह था कि दक्षिण भारत में पारंपरिक ज़मींदार नहीं थे, इसलिए कंपनी को सीधे किसानों (रैयतों) से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भाँति किसानों की रक्षा करनी चाहिए और उनके खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

इसकी समस्याएँ थीं:

राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, जिससे किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे।

कई रैयत गाँवों से भाग गए थे और बहुत सारे क्षेत्र वीरान हो गए थे।

आशावादी अफ़सरों की उम्मीद कि यह व्यवस्था किसानों को संपन्न बना देगी, पूरी नहीं हुई।

5. नील की निज खेती की समस्याओं का वर्णन करें।

उत्तर: नील की निज खेती में बाग़ान मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा:

उपजाऊ ज़मीन की कमी: नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी, और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। बड़े-बड़े भूखंड मिलना मुश्किल था।

किसानों को हटाना: बाग़ान मालिकों ने ज़मीन पाने के लिए किसानों को हटवाने का प्रयास किया, जिससे टकराव और तनाव पैदा हुआ।

मज़दूरों का इंतज़ाम: बड़े बाग़ानों के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, और मज़दूरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी समय होती थी जब किसान अपनी धान की खेती में व्यस्त रहते थे।

हल-बैलों की ज़रूरत: एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे, जिससे हज़ारों हलों का इंतज़ाम और रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए इनकी ज़रूरत होती थी।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

1. “नील विद्रोह” के कारणों, घटनाक्रम और परिणामों का विस्तृत वर्णन करें।

उत्तर:

कारण:

दमनकारी अनुबंध: बाग़ान मालिक किसानों (रैयतों) को अपनी ज़मीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाने के लिए बाध्य करते थे, जिसके बदले उन्हें बहुत कम ब्याज पर कर्ज़ मिलता था।

कम कीमत और कर्ज़ का जाल: किसानों को नील की फसल की बहुत कम कीमत मिलती थी, जिससे वे कर्ज़ के जाल में फँस जाते थे और कर्ज़ कभी खत्म नहीं होता था।

मिट्टी की उर्वरता पर असर: नील की जड़ें बहुत गहरी होती थीं और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं, जिससे धान की खेती नहीं हो पाती थी, जो किसानों के लिए मुख्य खाद्य फसल थी।

बाग़ान मालिकों की ज़ोर-ज़बरदस्ती: बाग़ान मालिक किसानों पर नील उगाने के लिए दबाव डालते थे और अपने लठियालों (गुंडों) का इस्तेमाल करते थे।

स्थानीय ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन: 1859 में रैयतों को लगा कि बाग़ान मालिकों के खिलाफ़ बग़ावत में उन्हें स्थानीय ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि ज़मींदार भी बाग़ान मालिकों की बढ़ती ताकत से परेशान थे।

घटनाक्रम:

मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया।

विद्रोह फैलते ही, रैयतों ने बाग़ान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया।

वे तलवार, भाले और तीर-कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें भी अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं।

बाग़ान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और उनके गुमाश्तों की पिटाई की गई।

रैयतों ने कसम खाई कि वे न तो नील की खेती के लिए कर्ज़ लेंगे और न ही बाग़ान मालिकों के लठियालों से डरेंगे।

कलकत्ता के पढ़े-लिखे लोग भी नील ज़िलों की ओर चल पड़े और रैयतों की दुर्दशा के बारे में लिखा।

परिणाम:

ब्रिटिश सरकार, जो 1857 के विद्रोह के बाद एक और व्यापक विद्रोह से डरी हुई थी, उसने इस स्थिति को गंभीरता से लिया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मज़बूर नहीं किया जाएगा।

सरकार ने बाग़ान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई और नील उत्पादन व्यवस्था की जाँच के लिए एक नील आयोग बनाया।

नील आयोग ने बाग़ान मालिकों को दोषी पाया और उनकी ज़ोर-ज़बरदस्ती की आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है और रैयत चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।

इस बग़ावत के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया।

बाग़ान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे, जहाँ बाद में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन (1917) की शुरुआत की।

उन्नीसवीं सदी के आख़िर में कृत्रिम रंगों के निर्माण से नील के व्यवसाय पर और भी बुरा असर पड़ा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी के शासन के तरीकों में समय के साथ क्या बदलाव आए? स्थायी बंदोबस्त, महालवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था की तुलनात्मक व्याख्या करें।

उत्तर:

कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करने और राजस्व इकट्ठा करने के लिए समय के साथ अलग-अलग व्यवस्थाएँ लागू कीं, क्योंकि उन्हें अपनी आर्थिक ज़रूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई।

1. स्थायी बंदोबस्त (1793):

क्षेत्र: बंगाल, बिहार, उड़ीसा।

व्यवस्था: ज़मींदारों को राजाओं और तालुकदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मा सौंपा गया।

राजस्व: राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी।

उद्देश्य: कंपनी को नियमित राजस्व सुनिश्चित करना और ज़मींदारों को खेती में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

समस्याएँ: राजस्व बहुत ज़्यादा था, ज़मींदारों ने निवेश नहीं किया, किसानों पर भारी बोझ पड़ा।

2. महालवारी व्यवस्था (1822):

क्षेत्र: बंगाल प्रेज़िडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश)।

व्यवस्था: गाँव (महाल) को राजस्व इकाई माना गया। गाँव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का ज़िम्मा सौंपा गया।

राजस्व: राजस्व की राशि स्थायी नहीं थी और इसमें समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी।

उद्देश्य: उत्तर भारतीय समाज में गाँव को एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में बचाए रखना और राजस्व में वृद्धि की संभावना बनाए रखना।

समस्याएँ: राजस्व बहुत ज़्यादा तय किया गया, जिससे किसान राजस्व चुका नहीं पाए और गाँवों में वीरानगी छा गई।

3. रैयतवारी व्यवस्था (1820 के दशक से):

क्षेत्र: ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके (मद्रास, मुंबई)।

व्यवस्था: सीधे किसानों (रैयतों) से बंदोबस्त किया गया, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे।

राजस्व: राजस्व की राशि स्थायी नहीं थी और इसमें संशोधन की गुंजाइश थी। हर खेत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था।

उद्देश्य: पारंपरिक ज़मींदारों की अनुपस्थिति में सीधे किसानों से संबंध स्थापित करना और उन्हें पिता की भाँति रक्षा करना।

समस्याएँ: राजस्व बहुत ज़्यादा तय किया गया, किसान चुका नहीं पाए, रैयत गाँवों से भागने लगे, और क्षेत्र वीरान हो गए।

तुलनात्मक व्याख्या:

कंपनी ने इन तीनों व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया। स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदार मध्यस्थ थे, महालवारी में गाँव के मुखिया और रैयतवारी में किसान सीधे कंपनी से जुड़े थे। राजस्व निर्धारण स्थायी, परिवर्तनीय या सीधे सर्वेक्षण पर आधारित था। इन सभी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से मज़बूत करना था, लेकिन अक्सर ये किसानों पर भारी बोझ डालने वाली साबित हुईं और इससे कई विद्रोहों को जन्म मिला।

CBSE परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

1. स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था क्या थी और इसके दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। (3 अंक)

उत्तर: स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई एक भू-राजस्व व्यवस्था थी। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई, जिन्हें किसानों से लगान वसूलकर कंपनी को एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में चुकानी होती थी।

दो नकारात्मक प्रभाव:

कंपनी द्वारा राजस्व की राशि बहुत ज़्यादा तय की गई थी, जिससे ज़मींदारों को चुकाने में परेशानी होती थी और उनकी ज़मींदारियाँ छीन ली जाती थीं।

ज़मींदारों ने खेती में सुधार के लिए निवेश नहीं किया, क्योंकि राजस्व स्थायी था और उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता था।

2. महालवारी बंदोबस्त की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। (3 अंक)

उत्तर:

गाँव को इकाई: इसमें गाँव (महाल) को एक राजस्व इकाई माना गया, न कि व्यक्तिगत ज़मींदार या किसान को।

राजस्व की अस्थिरता: राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय नहीं थी, बल्कि इसमें समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। गाँव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने का ज़िम्मा सौंपा गया था।

3. नील विद्रोह के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें। (5 अंक)

उत्तर: नील विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

दमनकारी अनुबंध: बाग़ान मालिक किसानों को उनकी सबसे उपजाऊ ज़मीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे।

कम कीमत और कर्ज़ का दुष्चक्र: किसानों को नील की फसल के लिए बहुत कम कीमत मिलती थी, जिससे वे महाजनों के कर्ज़ के जाल में फँस जाते थे और कभी बाहर नहीं निकल पाते थे।

मिट्टी की उर्वरता का ह्रास: नील की जड़ें गहरी होती थीं और मिट्टी की पोषक तत्वों को खींच लेती थीं, जिससे उस ज़मीन पर धान की खेती करना मुश्किल हो जाता था।

बाग़ान मालिकों की ज़ोर-ज़बरदस्ती: बाग़ान मालिक किसानों पर नील उगाने के लिए दबाव डालते थे और अपने लठियालों (गुंडों) का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाते थे।

स्थानीय समर्थन: किसानों को स्थानीय ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला, जो स्वयं बाग़ान मालिकों की बढ़ती ताकत से परेशान थे।

4. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती को क्यों बढ़ावा दिया? (3 अंक)

उत्तर: ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती को निम्नलिखित कारणों से बढ़ावा दिया:

यूरोपीय बाज़ारों में बढ़ती माँग: ब्रिटेन में औद्योगीकरण और कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण कपड़ों की रंगाई के लिए नील की माँग तेज़ी से बढ़ गई थी।

अन्य स्रोतों की कमी: वेस्टइंडीज़ और अमेरिका से नील की आपूर्ति विभिन्न कारणों से बाधित हो गई थी, जिससे यूरोपीय रँगरेज़ों को नील के नए स्रोतों की तलाश थी।

भारत की उपयुक्त जलवायु: नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, और भारत की जलवायु इसके लिए आदर्श थी।

5. कंपनी के दीवान बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने के लिए कंपनी ने कौन-कौन सी मुख्य भू-राजस्व व्यवस्थाएँ लागू कीं? संक्षेप में समझाइए। (5 अंक)

उत्तर: कंपनी के दीवान बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने के लिए कंपनी ने मुख्य रूप से तीन भू-राजस्व व्यवस्थाएँ लागू कीं:

स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement): 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। इसमें ज़मींदारों को भू-स्वामी बनाया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूलकर कंपनी को एक निश्चित, स्थायी राजस्व चुकाना होता था। इसका उद्देश्य कंपनी के लिए एक स्थिर राजस्व स्रोत सुनिश्चित करना था, लेकिन यह ज़मींदारों और किसानों दोनों के लिए समस्याग्रस्त साबित हुआ।

महालवारी व्यवस्था (Mahalwari System): 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा बंगाल प्रेज़िडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में लागू की गई। इसमें गाँव (महाल) को राजस्व इकाई माना गया और गाँव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने का ज़िम्मा सौंपा गया। राजस्व स्थायी नहीं था और उसमें समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। इसका उद्देश्य गाँव को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में बचाए रखना था।

रैयतवारी व्यवस्था (Ryotwari System): कैप्टन एलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत में विकसित की गई। इसमें सीधे किसानों (रैयतों) से बंदोबस्त किया जाता था, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। राजस्व स्थायी नहीं था और प्रत्येक खेत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करके राजस्व तय किया जाता था। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे कंपनी से जोड़ना और बीच के ज़मींदारों को हटाना था।

अध्याय-3: ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Rural Administration)

1. कंपनी की प्रारंभिक रणनीति

- ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य:

- शुरू में व्यापार पर ज़ोर, लेकिन 1765 में दीवानी मिलने के बाद राजस्व और प्रशासन पर ध्यान।

- मुख्य चुनौतियाँ:

- पुराने शासकों और जमींदारों का प्रभाव बना रहा।

- स्थानीय सत्ता संरचनाओं को नियंत्रण में लाना मुश्किल।

- राजस्व संग्रह की रणनीति:

- अधिकतम राजस्व वसूली का प्रयास।

- व्यवस्थित प्रणाली का अभाव।

- भारत से सस्ते कपड़े (सूती, रेशमी) खरीदने का लक्ष्य।

- बंगाल की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- कारीगरों और किसानों पर दबाव बढ़ा।

- कम दामों की वजह से कारीगर गाँव छोड़ने लगे।

- खेती और उत्पादन प्रभावित हुआ।

2. नई राजस्व व्यवस्थाएँ

(क) स्थायी बंदोबस्त

- जमींदारों के माध्यम से लगान वसूली।

- किसानों पर भारी बोझ, और जमींदारों का अधिकार भी अस्थायी।

(ख) महालवारी व्यवस्था (1822, होल्ट मैकेंजी)

- क्षेत्र: उत्तर-पश्चिमी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश)।

- गाँव को इकाई मानकर:

- खेतों का सर्वेक्षण।

- रीति-रिवाजों और उपज का रिकॉर्ड।

- गाँव के मुखिया को राजस्व वसूली का कार्य।

- राजस्व अस्थायी, समय-समय पर संशोधन संभव।

(ग) रैयतवारी व्यवस्था (थॉमस मुनरो)

- क्षेत्र: दक्षिण भारत, जहाँ जमींदारी परंपरा नहीं थी।

- सीधा कर संग्रह: कंपनी ↔ किसान (रैयत)।

- खेतों का सर्वेक्षण कर, किसान की आय के आधार पर कर निर्धारण।

3. यूरोप के लिए फसलें

नील की खेती

- महत्त्व: कपड़ों को रंगने में प्रयुक्त।

- माँग: यूरोप में औद्योगीकरण से माँग में वृद्धि।

- प्रतिस्पर्धा: यूरोप में बोड पौधे से बनी नील से बेहतर।

- बागान व्यवस्था:

- अनुबंध (सट्टा) के तहत किसानों से नील की खेती।

- कर्ज देकर 25% ज़मीन पर नील उगाने को मजबूर किया गया।

- कठिनाइयाँ:

- हल-बैल की कमी।

- नील की खेती से मिट्टी की उर्वरता घटती थी।

4. नील विद्रोह (1859)

कारण:

- रैयतों को बहुत कम दाम पर नील बेचनी पड़ती थी।

- कर्ज का चक्र कभी खत्म नहीं होता।

- मिट्टी खराब होती थी, अन्य फसलें प्रभावित होती थीं।

- बागान मालिकों द्वारा ज़बरदस्ती।

मुख्य घटनाएँ:

- मार्च 1859: बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार किया।

- हथियारों से लैस होकर फैक्ट्रियों पर हमला।

- गुमाश्तों और लठियालों का सामाजिक बहिष्कार।

परिणाम:

- नील आयोग गठित, बागान मालिकों को दोषी ठहराया।

- रैयतों को नील की खेती बंद करने की अनुमति।

- बंगाल में नील उत्पादन समाप्त।

- 1917: महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।

5. समस्याएँ

- अधिक राजस्व: किसान नहीं चुका पाए → गाँव खाली होने लगे।

- कर्ज का बोझ: किसानों को नील और लगान के लिए कर्ज लेना पड़ा।

- उत्पादन में गिरावट: नील की खेती और अत्यधिक लगान से कृषि व कारीगरी प्रभावित।

प्रश्नावली:

1. निम्नलिखित के जोड़े बनाएँ—

- रैयत – रैयतों की ज़मीन पर खेती

- म-समूह – महाल

- किसान – रैयती

- निज – बाग़ान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती

2. रिक्त स्थान भरें—

(क) यूरोप में वोड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का ख़तरा दिखाई देता था।

(ख) अठारहवीं सदी के आख़िर में ब्रिटेन में नील की माँग कपास के उद्योग के कारण बढ़ने लगी।

(ग) कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय माँग पर बुरा असर पड़ा।

(घ) चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के ख़िलाफ़ था।

3. स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए।

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों को राजस्व वसूली का माध्यम बनाया।

- उन्हें लगान की एक निश्चित राशि सरकार को हर साल देनी होती थी।

- यदि वे यह राशि नहीं चुका पाते, तो उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी।

- ज़मींदारों को लगान की तय राशि से अधिक वसूली की छूट थी।

- इससे वे अधिक कमाई कर सकते थे और किसानों पर बोझ बढ़ा।

4. महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी?

- महालवारी व्यवस्था में राजस्व पूरे गाँव या महाल के आधार पर तय होता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में व्यक्तिगत ज़मींदार जिम्मेदार होते थे।

- इसमें राजस्व की समीक्षा समय-समय पर होती थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त में लगान निश्चित और स्थायी था।

5. राजस्व निर्धारण की नयी मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएँ बताइए।

- लगान की दर बहुत ऊँची थी जिससे किसान उसे चुका नहीं पाते थे।

- खेती छोड़कर किसान गाँवों से भागने लगे जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई।

6. रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे?

- नील की खेती में लाभ नहीं था और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती थी।

- बाग़ान मालिक उन्हें धोखा देते थे और कम दाम पर नील लेते थे।

- ज़बरन अनुबंध करा लिए जाते थे जिससे रैयत बंधन में बँध जाते थे।

7. किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया?

- रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया।

- उन्होंने अनुबंध मानने से इनकार किया।

- चंपारण जैसे आंदोलनों से बाग़ान मालिक डर गए और नील की खेती बंद करने लगे।

- सरकार को नील की जबरन खेती पर रोक लगानी पड़ी।

8. चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें।

✦ उत्तर सुझाव:

महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए। उन्होंने रैयतों की समस्याओं को सुना और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से नील की जबरन खेती के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंततः अंग्रेज़ों को समझौता करना पड़ा और नील की खेती का अनुबंध रद्द कर दिया गया।

9. भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बाग़ानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बाग़ानों में काम करने वाले मज़दूरों और नील के बाग़ानों में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में क्या समानताएँ या फ़र्क थे।

✦ उत्तर सुझाव:

- दोनों ही बाग़ानों में मज़दूरों की हालत बहुत खराब थी।

- उन्हें बहुत कम मज़दूरी मिलती थी और बंधुआ मज़दूरी जैसे हालात थे।

- चाय और कॉफी बाग़ानों में मज़दूर दूर-दराज़ के क्षेत्रों से लाए जाते थे और अनुबंध में बाँध दिए जाते थे।

- नील के बाग़ानों में स्थानीय किसान ही मजबूर किए जाते थे।

- दोनों में अत्याचार और शोषण की स्थिति समान थी।

10. एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बाग़ान मालिक और उस किसान के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राज़ी करने के लिए बग़ान मालिक क्या कारण बताएगा? किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा? इस बातचीत को अभिनय के ज़रिए दिखाएँ।

✦ उत्तर सुझाव (संवाद):

बाग़ान मालिक: “तुम नील की खेती करो। मैं तुम्हें अच्छा भुगतान दूँगा, बीज और खाद भी दूँगा।”

किसान: “साहब, नील की खेती से मेरी ज़मीन खराब हो जाती है। गेहूँ और धान नहीं उगते। पिछली बार आपने दाम भी बहुत कम दिए थे।”

बाग़ान मालिक: “इस बार दाम अच्छे मिलेंगे। अगर तुम मना करोगे तो अनुबंध के तहत कार्रवाई होगी।”

किसान: “मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। नील से नुकसान ही नुकसान है। मैं यह खेती नहीं कर सकता।”

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Important Q&A)

1. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे स्थापित किया?

उत्तर:

कंपनी ने पहले जमींदारों के माध्यम से लगान वसूला, लेकिन बाद में महालवारी (उत्तर भारत) और रैयतवारी (दक्षिण भारत) व्यवस्थाएँ लागू कीं। साथ ही, नील व अफीम जैसी फसलों की खेती को भी बढ़ावा दिया।

2. महालवारी और रैयतवारी व्यवस्था में अंतर बताइए।

उत्तर:

- महालवारी: गाँव को इकाई माना गया, मुखिया को कर संग्रह की जिम्मेदारी। (होल्ट मैकेंजी, 1822)

- रैयतवारी: किसान से सीधे कंपनी ने कर वसूला। (थॉमस मुनरो)

3. नील की खेती की माँग क्यों बढ़ी? इसे बढ़ावा कैसे दिया गया?

उत्तर:

औद्योगीकरण के कारण यूरोप में नील की माँग बढ़ी। बागान मालिकों ने रैयतों को अनुबंधित कर, कर्ज देकर जबरन नील उगवाया।

4. नील विद्रोह के कारण और परिणाम क्या थे?

उत्तर:

- कारण: कम दाम, कर्ज का बोझ, मिट्टी की हानि, अत्याचार।

- परिणाम: नील आयोग बना, बागान मालिक दोषी ठहराए गए, नील की खेती रुक गई, और 1917 में चंपारण आंदोलन से यह मुद्दा उभरा।

5. कंपनी की नीतियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा?

उत्तर:

ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। किसान कर्ज में डूबे, खेती व कारीगरी प्रभावित हुई, गाँव वीरान हो गए।

ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Summary)

ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Summary)